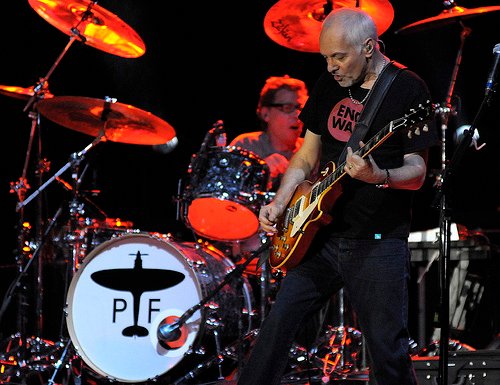

Fotos: Gualter Naves / Chevrolet Hall

Costumamos nutrir certa desconfiança com velhos rockers de arena e suas turnês eternas, com razão. Geralmente trata-se apenas de dinheiro fácil, de não saber fazer outra coisa na vida, duma carreira quase nula pós-sucesso, vivendo, claro, de glórias passadas. Este não é exatamente o caso de Peter Frampton. Teve algum êxito com o Humble Pie, sim, mas foi o arrasa-quarteirão “Frampton Comes Alive” (1976), o disco ao vivo de rock mais vendido de todos os tempos com 12 milhões de cópias – sempre necessário citar – o grande feito que o acompanha até hoje. Este é um daqueles fatos históricos que pertencem à uma época tão remota e distinta, de uma soma de fatores tão natural quanto inexplicável. Frampton nunca foi fantástico. E seus hits se assemelham a centenas de outros hits água-com-açúcar que dominaram as paradas por um bom tempo. Ele foi um dos que começaram a brincadeira, verdade. E se perdeu rápido.

Na verdade, quando isso acontece para um artista mediano, não se trata de perdição. É a simples lógica do sucesso estrondoso que irá engoli-lo, sem qualquer dúvida, bastando o tempo passar. Você teve seu momento, amigo, aproveite e depois esqueça. Ele não vai voltar. Acontece sempre. Dezenas de casos “antigos” ou “recentes” estão aí pra provar. É assim que funciona. Ponto.

Se a discografia de Frampton dos anos 80 em diante foi solenemente ignorada, não se pode dizer, no entanto, que ele não tentou. Continuar produzindo é tanto uma necessidade vital como um esforço admirável em muitos casos (já que boa parte simplesmente abandona o ofício de compor e senta no pudim, mesmo). Esforço que inclui seu razoável novo disco, “Thank You Mr. Churchill”.

Frampton, pontual, envelheceu fisicamente bem. O show começa lá em cima, com o “hard/blues” do Humble Pie (“Four Day Creep”) e “Show Me The Way” – com o efeito do talkbox, que ele popularizou. Não enrola pra mandar o que o público quer ouvir. O Chevrolet Hall, com presença média (e nem poderia estar cheio, convenhamos), responde energicamente a cada nota de Peter. Quem tava ali realmente gostava e conhecia a sua obra, algo que nem sempre acontece. Mas da mesma maneira que começa bem, cai rápido.

O excesso de improvisos e longas jams instrumentais, característica do seu trabalho, diga-se, incomodava. As baladinhas açucaradas (nem “Lines On My Face” e “All I Want To Be” salvaram), músicas novas sem grande apelo (“Restraint”, “Vaudeville Nanna and the Banjole”). Os inevitáveis melhores momentos foram as pepitas do multiplatinado disco ao vivo: “It’s a Plain Shame”, “Do You Feel Like We Do”, “Baby, I Love Your Way” – mais pelo aspecto FM do negócio, porque a música em si… – “Lines On My Face” e duas covers, do meio pro fim: “Black Hole Sun”, do Soundgarden, instrumental registrada no disco “Fingerprints” e já no bis “While My Guitar Gently Weeps”, dos Beatles. 2 horas e 15 minutos com poucos bons momentos e muita sonolência.

Frampton não é ruim, em absoluto. É somente um bom guitarrista, carismático, de voz agradável, que produziu alguns hits mas não tem repertório suficiente pra manter no alto um show longo como esse. Nitidamente deslocado na história – na pegada mais doce do rock de arena e AOR – Frampton é refém dela. Algo sob o qual ele não pode fazer muita coisa. É como se olhássemos para um período carinhoso da nossa infância ou noites perdidas de FM, com uma pitada de rock decente. Falta tempero, não passa disso, mas vale a visita.

![M.O.V.I.N [UP]](https://revistamovinup.com/wp-content/uploads/2019/03/Cultura-além-do-óbvio-Desde-2008.jpg)