Aviso: fãs incondicionais de ambas as obras citadas se irritarão bastante se quiserem ler o texto a seguir. O comportamento de manada do fã online, especialmente no caso do filme brasileiro, tem gerado perseguições e linchamentos, um Oscar para a estupidez da era em que vivemos. Desprezo esse tipo de figura e lido com esse perfil durante os mais de 20 anos em que escrevo críticas. Podem procurar a sua turma longe daqui, afinal o que não falta na internet é espaço para o oba-oba irrestrito.

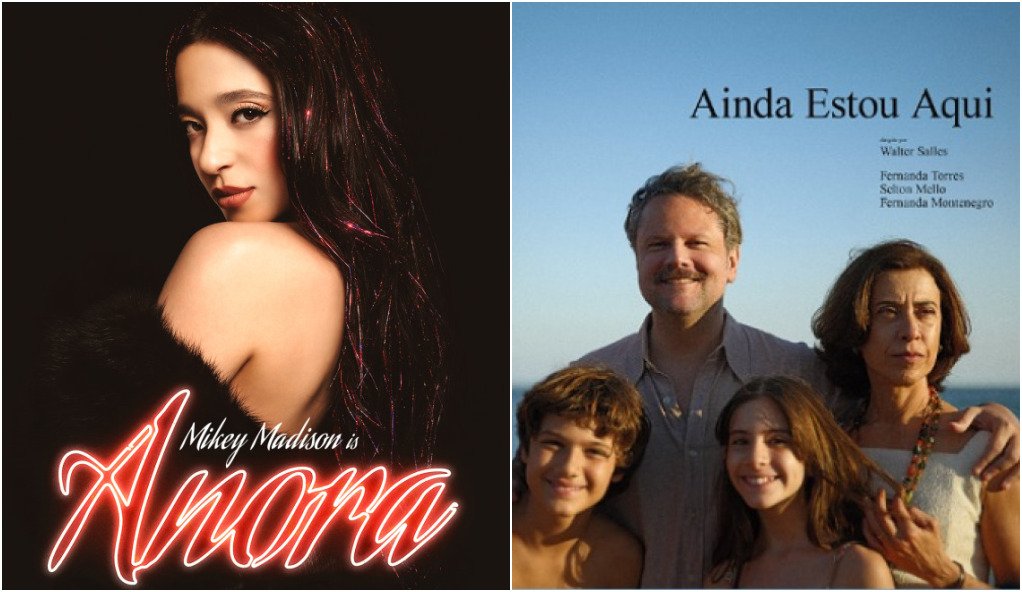

Fiquei tentando lembrar se alguma vez abandonei uma sala de cinema e não consegui recordar de caso anterior. Aconteceu com “Anora” duas semanas atrás. Isso que ir ao cinema em uma cidade como São Paulo envolve um certo esforço – encarar o trânsito, por exemplo – e o custo, cada vez mais alto. Mas abandonei. Não que, no conforto de casa, isso seja raro. Pelo contrário: não hesito em abandonar filmes, séries, livros ou discos ruins. Não faço questão de ir até o fim apenas pela curiosidade, teimosia ou o que quer que seja. A vida é curta e cada vez temos menos tempo para gastar com o que interessa.

“Anora”, uma comédia soft porn de gosto duvidoso, é um filme adolescente no pior sentido do termo. É um filme terrível, absurdamente clichê, com um roteiro tosco recheado de falas constrangedoras e que grita – literalmente – o tempo todo na cara do espectador os diálogos e situações mais óbvias e tolas possível.

“Anora” é um filme de gritaria. Essa coisa contemporânea que se alastrou por muitos filmes: é preciso gritar o tempo todo para ser ouvido. Talvez tenha sido talhado para a geração Tik Tok. O aspecto cômico fica abaixo até da maioria dos programas de comédia feitos em série para a TV, com direito a zoom na boca da atriz principal gritando até que ela, amordaçada, se cale.

Essa gritaria e esse roteiro tolo foi o que me fizeram abandonar a sala de cinema depois de cerca de 1 hora e meia de filme. E a bomba tem 2 horas e 20 minutos de duração, uma tortura. Sim, eu sei qual é a “reviravolta” da parte final da obra, incapaz de salvar um desastre completo irrecuperável e, na verdade, irrelevante.

O fato de ter acabado de levar o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor montagem e melhor roteiro original diz muito sobre o prêmio em si e sobre a indústria cinematográfica americana. Sean Baker, pasmem, foi o primeiro cidadão a levar 4 Oscars em uma noite só. O prêmio de roteiro original chega a ser ofensivo para qualquer um que tentou escrever ficção que preste na vida.

Há muito que o Oscar caiu num lodaçal de irrelevância, com raras exceções. Sempre foi uma festa da indústria de cinema dos Estados Unidos para celebrar os filmes produzidos nos Estados Unidos, com a estética, os gostos, as preferências e a tosquice dos Estados Unidos. De novo, as poucas exceções abertas servem apenas para fingir que o Oscar é outra coisa que ele não é e nunca vai ser.

Mas “Anora” levou também a Palma de Ouro em Cannes. O júri foi presidido pela americana Greta Gerwig, diretora de “Barbie”, entre outras bobagens, o que ajuda a explicar a tragédia. Mesmo Cannes, que sempre foi o festival de cinema mais respeitado do mundo, voltado a celebrar a pluralidade da produção mundial – e não de um único país – tem derrapado feio nos últimos anos. No fim das contas, é a indústria para a indústria, apertando certos “botões” que a indústria quer que sejam apertados.

Isso inclui o suposto mérito de “Anora” em abordar uma “crítica social” da desigualdade vivida por trabalhadoras sexuais, sobretudo. Bem, pode-se extrair crítica social de praticamente qualquer obra e existe mais caldo crítico sobre a desigualdade de trabalhadores em qualquer esquina de São Paulo e de outra cidade grande no planeta que nas duas horas e vinte minutos de Anora.

No cinema, então, a vida de trabalhadoras sexuais foi abordada antes milhares de vezes por filmes incomparavelmente melhores. Isso pode incluir até os ruins, como “Showgirls” de Paul Verhoeven, de 1995 e “Striptease” com Demi Moore, do ano seguinte, ambos atacadíssimos, desprezados e tidos como alguns dos “dos piores de todos os tempos”. Ambos melhores que “Anora”. E pensar que Demi Moore acaba de perder o Oscar para Mikey Madison. De fato uma ilustração da vida real do que o irregular “A Substância” aborda.

O triunfo quase absoluto de “Anora” resume o nível baixíssimo da cinematografia estadunidense das últimas duas décadas, seguramente – isso sim – entre as piores do planeta, mesmo com todo o dinheiro, todas as estrelas e todo o marketing, imensurável.

É fácil confundir relevância artística com sucesso e o cinema dos Estados Unidos sempre viveu de vender que ambos são a mesma coisa. Embora eventualmente possam se encontrar, de modo geral não são, nunca foram e nunca serão.

“Ainda Estou Aqui”: camadas de conciliação para o Brasil de 2025

Muito se falou sobre “Ainda Estou Aqui” nos últimos meses e é preciso debulhar cada camada que o filme nos dá com um pouco de cuidado, seja pela turba de adoradores irrestritos que transformou o Oscar em Copa do Mundo, seja pela inominável horda de extrema-direita que ataca gratuitamente o filme.

No meio do caminho existem nuances.

“Ainda Estou Aqui” é um filme medíocre, ou seja, mediano. Modorrento, burocrático, excessivamente longo, pouco inspirado, protocolar e tímido em sua face política. Mas não há grande crise em ser mediano: é mais do que suficiente para finalmente trazer o Oscar de melhor filme “estrangeiro” e agora “internacional” para o Brasil, o que deveria ter acontecido há muito, muito tempo. Perto de “Anora”, por exemplo, é uma obra-prima.

Mas não entra sequer no Top 5 de melhores filmes do próprio Walter Salles: “Central do Brasil”, “Terra Estrangeira”, “Abril Despedaçado”, “Diários de Motocicleta” e “Linha de Passe” são melhores que “Ainda Estou Aqui”.

Também não entra no Top 20 (30, 50, 100?) de melhores filmes ambientados na ditadura militar, algo que o Brasil produziu bastante ainda durante a própria ditadura e depois dela, embora tenhamos um universo amplo para construir memória sobre o estado de exceção brutal, assassino, torturador, covarde e corrupto que nos governou de 1964 a 1985.

E aí é inegável que o mérito de “Ainda Estou Aqui” está, na verdade, mais no seu impacto fora das telas do que na sua qualidade como apenas cinema. Eu sou totalmente a favor de qualquer obra que sirva para questionarmos todo o legado da ditadura militar e o filme de Salles tem sido peça importante até para a revisão da Lei da Anistia no STF, além de causar desconforto em bolsonaristas, generais e financiadores da tentativa de golpe de estado que sofremos recentemente.

Diante disso, o Oscar é um complemento que – espero – pode servir para a retomada do cinema nacional após todo o desmonte e os ataques feitos pela política cultural nazista (sim, nazista) de Jair Bolsonaro e cia, e eu escrevi sobre isso aqui em fevereiro de 2020.

Ao contrário do imaginário popular, contaminado muito pelas pornochanchadas e pelo domínio da televisão, historicamente o cinema brasileiro é um dos mais relevantes, criativos e artisticamente interessantes do planeta. Nem se compara com o argentino, na média, apesar do viralatismo reinante até com os vizinhos. Estamos muitos degraus acima. Já que prêmios tratam de competição e comparação e esta crítica aborda competição e comparação.

Como cinema, porém, “Ainda Estou Aqui” é meticulosamente pasteurizado para diluir o viés eminentemente político da trama, reduzido ao drama familiar. Isso deriva do material base, a escrita medíocre e enviesada (como não poderia ser diferente) de Marcelo Rubens Paiva.

O que mais me incomoda no filme é o seu recorte de classe, a abordagem de classe e o direito ao luto que é absolutamente desigual para a elite que sofreu a perseguição da ditadura militar e o resto de nós e nossas famílias, que não tinham e não terão o acesso e os meios para encarar o luto e transformar experiências traumáticas em arte e lucro. Algo também presente em outro filme brasileiro que concorreu ao Oscar em 2019: “Democracia em Vertigem”. E minha crítica da época aprofunda essa questão.

Importa pouco que Walter Salles seja um dos homens mais ricos do Brasil (e do mundo) e que a fortuna da sua família venha do mercado financeiro e da mineração. Isso não invalida o seu fazer artístico e ele pode criar cinema – marcadamente bem-feito – sobre o que bem entender. Assim como pode e deve ser criticado, questionado ou elogiado como qualquer outro diretor de cinema.

Mas “Ainda Estou Aqui” explode em privilégio de classe da família Paiva. Seja em como a empregada é retratada na película – quem, afinal, organiza, cuida e provê o dia a dia da família – subitamente descartada assim que o filme resolve que a sua presença não interessa mais.

Seja nos privilégios de acesso à elite política, econômica e cultural da época que a família gozava na vida real. A “queda” do nível de renda após o sequestro do ex-deputado Rubens Paiva é algo a se destacar: a família sai de uma casa na beira da praia no bairro do Leblon para, após alguns descaminhos, vir morar no bairro dos Jardins em São Paulo. Isso financiado por uma venda de um terreno no Jardim Botânico do RJ, tratado com algum drama no filme. Realmente uma queda e tanto.

A abordagem cuidadosamente pálida do aspecto político do filme, que trata Eunice Paiva quase como ignorante em relação às articulações políticas do marido e sua turma, algo altamente improvável e que o filho caçula, isso sim, pode perfeitamente desconhecer, foi citada por Inácio Araújo na Folha, um dos raros críticos com coragem suficiente para isso diante do deserto crítico que o Brasil vive, outro aspecto incessantemente tratado neste espaço há duas décadas.

“Por mais atroz que sejam os acontecimentos que tenha em mãos, é sempre para uma suave conciliação que o filme caminha”, resume Araújo.

E o sucesso de “Ainda Estou Aqui” se explica em parte por essa palavra que dita a história do Brasil antes, durante e depois dos momentos de ruptura democrática: é na conciliação que sempre nos encontramos. É a conciliação sempre buscada para não “melindrar” os perpetradores de inúmeras violações de direitos humanos e a elite que os apoiou, financiou e os manteve no poder.

Vale para todos os momentos semelhantes da nossa história, para o pós-1985 na Constituinte, vale para o bolsonarismo que está aí, firme, forte, bem financiado e apoiado por vastos segmentos do judiciário, da mídia, do agronegócio e do empresariado em geral, preparando novo bote em 2026.

Somos um país marcado pela conciliação, ainda que ela seja empurrada goela abaixo de todos nós. Não há outro caminho que não a conciliação imposta pela extrema-direita, porque o contrário disso seria a responsabilização, a punição exemplar, a construção da memória, o impedimento para que militares participem da vida política, a cobrança para que grandes veículos de comunicação, quase sempre entusiastas apoiadores de diferentes regimes de exceção, façam o mínimo que o dever jornalístico exige.

Agora mesmo vivemos um gritante momento de conciliação. Por mais que investigações avancem aqui e ali, a força para que seja concedida anistia a boa parte da cúpula do governo Bolsonaro e aos golpistas de 08 de janeiro é imensa, organizada e forte, no Congresso, na economia, na mídia e em todas as instâncias que definem a vida nacional.

É quase sempre preciso uma dose alta de conciliação na tela para que um filme alcance vasto sucesso comercial falando sobre a ditadura militar, mesmo no âmbito doméstico do drama familiar. É preciso entregar uma obra que não fira as suscetibilidades de boa parte do público, acostumado com “transições suaves” e os benefícios da conciliação martelados incessantemente na sua cabeça durante décadas.

E é uma ilusão gigantesca achar que um filme, por mais impacto que tenha, pode fazer sozinho barulho suficiente para estremecer as bases dessa estrutura: até porque, lembre-se, na vida real o financiamento do filme parte dessa mesma estrutura, por mais “progressista” que certas alas sejam ou que gostem de vender que são.

Com todos os seus problemas e contradições, no entanto, “Ainda Estou Aqui”, um filme medíocre, já fez mais que a média. É o máximo que a estrutura de conciliação capitalista-brasileira pode oferecer.

![M.O.V.I.N [UP]](https://revistamovinup.com/wp-content/uploads/2019/03/Cultura-além-do-óbvio-Desde-2008.jpg)